泌尿器のお悩みはなかなか人に相談しづらく、ましてや泌尿器科クリニックを受診するには大変な勇気がいるものです。

当院ではそんな患者様が少しでも受診しやすいようにと考えております。下記の症状別や疾患別のお悩みをクリックすれば簡単な診療内容をご確認いただけます。

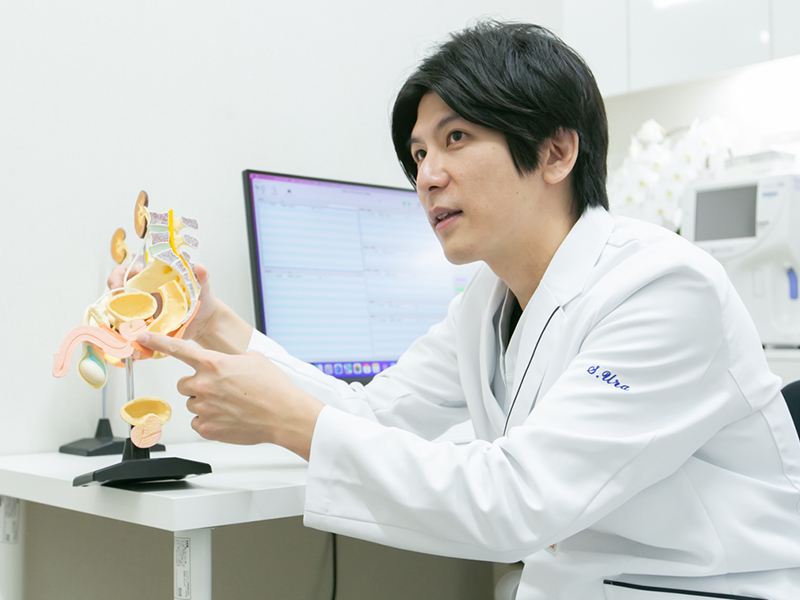

また、勘違いしてある方が多いのが泌尿器科受診では必ず陰部を診察されるのではないか、ということです。

安心してください。泌尿器科で陰部の診察を行うことは基本ありません。陰部にできものがある場合や膀胱内視鏡検査が必要な場合など限られております。もちろん診察が必要な場合はその必要性をご説明します。

当院は皮膚科もあり、幅広い年齢の患者様がいらっしゃいますので、待合室が男性ばかりということも少ないかと考えております。年齢のせいだからとあきらめずに、そのお悩みを一度ご相談しにいらしてみませんか? お待ちしております。